プロフィール

宇検村立名柄小中学校

鹿児島県大島郡宇検村の名柄という集落にある,小中併設の学校です。 学校の規模は小さいですが,みんななかよく元気に頑張っています。 〒894-3521 鹿児島県大島郡宇検村名柄1263番地 TEL 0997-67-6456 FAX 0997-67-6456 Mail nagara2002@po12.synapse.ne.jp

携帯URL

2013/03/14

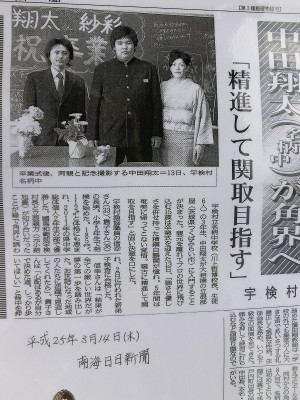

2013/03/13

感動と涙のすばらしい卒業式

7時半前に体育館で今日の卒業式をイメージしていると,次から次に職員が体育館に入ってきます。ピアノの伴奏練習,放送機器の再確認,舞台周辺の花の世話,簡単な清掃,当日の準備などです。

そして,校舎に戻ると,いつもより早く登校した子どもたちが,朝のボランティア活動で玄関周辺の掃除やモップかけをしています。

中学3年生2人に対する,下級生や職員の愛情や感謝の念が伝わってきました。

10時から始まった卒業式は,厳粛な雰囲気の中で進行しながらも感動と涙の連続でした。小規模校,そして小中併設校ならではの心温まるものでした。出席した来賓や地域住民・保護者の皆様からも温かいお祝いの言葉や,多くの激励をいただきました。(昨年度まで,名柄校に勤務していた先生方の温かいメッセージありがとうございました)

卒業生も在校生も,新しい生活への希望や意欲をもてたと感じています。このようなすばらしい卒業式を創りあげた子どもたちや職員に心の底から感謝しています。

〔中学校生活最後のホームルームです。〕

2013/03/12

最後の一日

今日は,中学校3年生にとっては,授業も,給食も,昼休みも,農作業も,最後の一日となりました。

中3の二人も,下級生も,いつもと変わらぬ自然な姿で,笑顔で一生懸命活動していますが,何となく表情に寂しさが感じられます。

本当にもうすぐお別れです。

そして午後からは,卒業式の会場設営。二人を最高の舞台で送り出したいという思いが,職員や子どもたちの準備する姿から伝わってきました。

たくさんの美しい花に包まれた会場が出来上がりました。明日は心に残る卒業式になることでしょう。

<追伸>

今日は,中3男子の卒業・進路を祝い,これまで相撲の試合で行司などを務め応援してくださった方が激励に来てくださいました

ありがとうございます。

2013/03/11

3.11~自分の命や他者の命を守れる力を

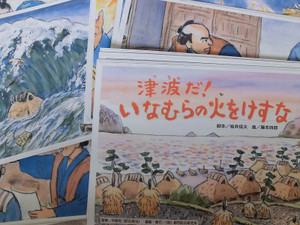

大震災2年目の今日,私たち職員は,子どもたちと一緒に命の尊さや,続く不安や苦しみ,悲しさ……,一生懸命生きようとする姿,人間の心の大切さ……,災害の怖さ,恐怖……など,さまざまなことを今後も気づかせたい,考えさせたい,行動できるようにさせたいと深く自覚しています。

今日は,再度,避難の仕方や訓練について共通理解を図りました。また,給食の時間には,「津波だ!いなむらの火をけすな」という実際の話を紙芝居で紹介し,先人の非常時に対する適切な判断や行動力を学びました。また,2時46分には,多くの犠牲者の冥福を祈り黙とうを捧げました。

今後も,実際の訓練や災害などの学習を継続し,自分一人でも正しい判断のもと避難し,自分の命や他者の命を守れる力を育てたいと思います。

2013/03/08

お別れ遠足

子どもたちが,楽しみにしていたお別れ遠足です。天気も上々で,交わす朝のあいさつもいつもより元気に感じます。

私は,出発式で4つのSを話しました。

1 Song~元気よく声をだして(歌) ☞あいさつをしっかり

2 Smile~笑顔を大切に ☞みんなが明るくなる

3 Silent~静けさ ☞けじめをつけて

4 Speed(Slowly) ☞(急ぐより)ゆっくり~5分前行動

さて,例年,学校にのこった職員は校内のワックスがけが伝統になっています。廊下や階段,オープンスペースが見ちがえるように光り輝やくのが楽しくなっていきます。

子どもや職員の驚く顔が見えるようです。

子どもたちは,4時ごろ元気な顔で学校に戻ってきました。けがもなく,心に残る楽しいお別れ遠足になりました。

2013/03/07

2013/03/06

させてもらってありがとう

今日は,放課後を利用して児童生徒と職員が地域貢献活動を実施しました。

名柄ちょこっとボランティア隊(通称;ちょボラ隊)の活動です。名柄小中学校の教育活動をまとめた手づくりカレンダーの配布と活動紹介を一軒一軒まわって行いました。

子どもたちは,活動の途中で「ありがとう」や「がんばってね」と声をかけられたり,高齢者に喜んでもらったりしました。

活動を終えて学校にかえってきた子どもたちは,校区の人たちの反応を満足げに話していました。

ボランティア活動は,人に喜んでもらったり幸せを願ったりするような社会性・福祉性を伴うかかわりや行動だと思います。しかし,子どもたちのようすを見ていて,むくわれることを期待したり,収入・報酬を得たりするための活動ではなく,「させてもらってありがとう」という姿勢がうれしく思いました。

2013/03/05

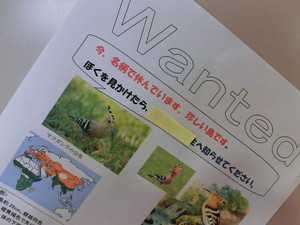

WANTED

朝一番に「納骨堂の近くに渡りのヤツガシラがいました。」と理科の先生が楽しそうに話してくれます。以前にもブログで紹介しましたが,女性教諭は奄美の自然にとても関心が深く,奄美の自然を愛しているということが伝わってきます。子どもたちにも,自然に親しむ楽しさや科学することの大切さを日々伝えてくれています。

わたしも,「ヤツガシラ」が見たくて,子どもたちを巻き込むことにしました。校内に WANTED の掲示物を貼りました。校庭を見る機会が自然と増えています。

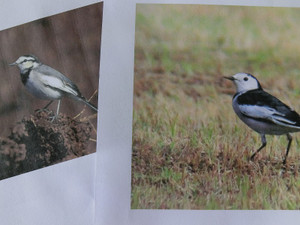

また,最近校庭でよく見かける「ハクセキレイ」にも「ホオジロハクセキレイ」という仲間もいることも教えてもらいました。

興味を持つこと(持たせることは),学びの世界が広がり,豊かで楽しい生活に結びつく気がします。

どこにいるんだ!ヤツガシラ??

最近のコメント